|

EN BREF

|

Dans le domaine de l’énergie, il est crucial de comprendre les différences entre les termes énergie renouvelable, décarbonée et bas carbone. Une énergie est qualifiée de renouvelable si elle se crée ou se renouvelle plus rapidement qu’elle n’est consommée, comme le solaire, l’éolien ou l’hydraulique. En revanche, une énergie décarbonée émet peu ou pas de dioxydes de carbone (CO2) lors de sa production, incluant les énergies renouvelables et l’énergie nucléaire. Cependant, toutes les énergies décarbonées ne sont pas renouvelables. Par ailleurs, le terme bas carbone fait référence à des énergies qui, bien qu’émettant encore du carbone, le font en quantités réduites, rendant ces taux d’émission optimaux pour la lutte contre le changement climatique.

Dans notre quête d’un avenir plus durable, il est primordial de comprendre les nuances entre les différents types d’énergies. Cet article explore en profondeur les notions d’énergie renouvelable, décarbonée et bas carbone. En clarifiant ces concepts, nous visons à aider chacun à faire des choix éclairés concernant notre consommation énergétique et son impact sur l’environnement.

Définitions fondamentales des énergies

Il existe une confusion fréquente lorsqu’il s’agit de categoriser les différentes sources d’énergie. Les termes « renouvelable », « décarbonée » et « bas carbone » sont souvent amalgamés, mais ils désignent des réalités distinctes.

Énergie renouvelable

Une source d’énergie est qualifiée de renouvelable si elle se régénère naturellement à un rythme qui lui permet de compenser la consommation humaine. Cela inclut des sources comme le soleil, le vent, l’eau et la géothermie. Ces formes d’énergie exploitent les ressources inépuisables fournies par la nature, ce qui les rend essentielles dans la lutte contre le changement climatique.

Il est important de noter que certaines énergies renouvelables, comme l’hydraulique, peuvent être affectées par des facteurs extrinsèques, tels que les variations climatiques. L’Inrae souligne que, bien que l’eau soit une ressource considérable, la disponibilité peut fluctuer, mettant ainsi en évidence une certaine vulnérabilité des infrastructures hydrauliques.

Énergie décarbonée

Le terme décarbonée fait référence à une énergie qui émet peu ou pas de dioxide de carbone (CO2) lors de sa production. Les énergies renouvelables ainsi que l’énergie nucléaire sont considérées comme décarbonées. Cependant, il est crucial de distinguer l’énergie nucléaire des énergies renouvelables, car le processus de mise en œuvre de l’uranium ne se renouvelle pas aussi rapidement que les ressources naturelles.

La classification de l’énergie comme décarbonée souligne son rôle dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, il faut garder à l’esprit que, même si la production d’énergie est considérée comme décarbonée, les processus annexes, tels que la fabrication de matériels nécessaires à la production d’énergie, peuvent aussi avoir une empreinte carbone.

Énergie bas carbone

Les énergies bas carbone sont celles qui génèrent des émissions de CO2 relativement faibles par rapport aux énergies fossiles. Bien que le terme soit fréquemment utilisé, certaines nuances doivent être prises en compte. Aucune énergie n’émet véritablement « zéro carbone » si l’on considère l’ensemble des étapes de production. Ainsi, pour parler de manière plus précise, il serait préférable d’utiliser le terme faiblement carboné.

L’utilisation du terme bas carbone incarne un objectif stratégique en matière de politique énergétique, visant à diminuer les émissions de gaz à effet de serre à long terme. Cette approche est intégrée dans la Stratégie nationale bas-carbone qui vise une transition énergétique durable.

Nuances entre les classifications énergétiques

Il est essentiel d’apporter certaines clarifications aux classifications des énergies, car même si elles peuvent souvent être utilisées de manière interchangeable, leurs implications ne sont pas identiques.

- Aucune énergie n’émet réellement « zéro carbone » : Lorsqu’on prend en compte les différentes étapes de production, y compris la fabrication d’équipements comme des panneaux solaires, aucune source d’énergie n’est totalement exempte d’émissions.

- L’utilisation du terme « bas carbone » est plus appropriée : Selon l’Académie française, il serait raisonnable de garder les mots séparés et d’éviter les traits d’union, renforçant ainsi la précision de la terminologie.

- La biomasse mérite une attention particulière : Bien que sa combustion produise du CO2, sa capacité de reconstitution naturelle permet généralement de compenser ces émissions, ce qui la classe souvent parmi les énergies renouvelables.

Facteurs d’émissions de CO2

Les facteurs d’émissions de CO2 indiquent la quantité de CO2 produite par un type de combustible donné pour chaque unité d’énergie produite. Cela comprend des mesures comme les tonnes d’équivalent CO2 par tonne de combustible ou par MWh produit.

Les Chiffres clés du climat publiés par les autorités environnementales mettent en lumière que la combustion d’une tonne de lignite émet environ 4,2 t de CO2 par tonne d’énergie produite. En comparaison, le gazole, le pétrole et le gaz naturel affichent des niveaux d’émission moins élevés, mais restent bien plus élevés que ceux d’une centrale nucléaire qui ne génère que 0,0037 t de CO2 pour la même énergie.

Comparaison des différents types d’énergies

Pour mieux comprendre les distinctions entre les énergies renouvelables, décarbonées et bas carbone, voici quelques éléments de comparaison :

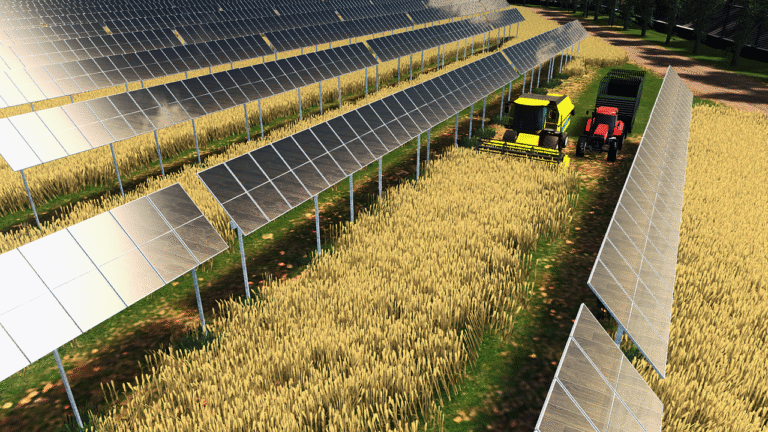

- Type d’énergie renouvelable : Solaire, éolienne, hydraulique, géothermique.

- Type d’énergie décarbonée : Énergies renouvelables et énergie nucléaire.

- Type d’énergie bas carbone : Énergies qui émettent peu de CO2, incluant certaines énergies fossiles.

En identifiant clairement les différences, les consommateurs, les entreprises et les gouvernements peuvent prendre des décisions plus éclairées en matière d’énergie. Par exemple, privilégier les énergies renouvelables pour non seulement réduire la consommation d’énergies fossiles, mais aussi diminuer l’empreinte carbone globale.

Défis associés aux énergies décarbonées

Bien que les énergies décarbonées jouent un rôle crucial dans la réduction des émissions, des défis subsistent. L’infrastructure nécessaire pour soutenir ces formes d’énergie exige des investissements importants, tant en termes de recherche et développement que de mise en œuvre sur le terrain. De plus, les coûts initiaux peuvent être prohibitifs pour certaines régions ou communautés.

Il existe également des problématiques d’intégration dans le réseau énergétique, notamment pour les énergies renouvelables comme l’éolien et le solaire, qui dépendent des conditions climatiques. La gestion de l’intermittence et le stockage de l’énergie sont des enjeux névralgiques qui nécessitent des innovations technologiques.

L’infrastructure énergétique et son impact

L’infrastructure de production et de distribution d’énergie doit être modernisée pour s’adapter à une transition vers une économie basée sur des énergies décarbonées. Cela inclut non seulement les centrales électriques, mais également le réseau de transport d’énergie qui doit être capable de gérer une production décentralisée et intermittente.

Des initiatives telles que l’utilisation de la smart grid ou des réseaux intelligents permettent d’optimiser la distribution en temps réel, améliorant ainsi l’efficacité énergétique et réduisant les pertes. Ces innovations sont également essentielles pour intégrer des sources renouvelables qui peuvent produire de l’énergie de manière variable.

Perspectives d’avenir

Les perspectives en matière d’énergies renouvelables et de décarbonation sont prometteuses, mais elles nécessitent une volonté collective et des politiques adaptées pour exploiter pleinement leur potentiel. L’engagement des gouvernements, des entreprises et des citoyens est essentiel pour faire avancer ces futures innovations.

Les lois telles que la loi Énergie et climat de 2019 et la loi Climat et résilience de 2021 en France visent à réduire les émissions de GES et à augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Ces politiques ouvrent la voie vers une transition énergétique nécessaire pour garantir un avenir durable.

Les choix énergétiques que nous faisons aujourd’hui auront des répercussions considérables pour les générations futures. Ainsi, comprendre les distinctions entre l’énergie renouvelable, décarbonée et bas carbone s’avère fondamental pour engager une transition efficace vers des systèmes énergétiques durables.

Témoignages sur les distinctions entre énergie renouvelable, décarbonée et bas carbone

Lorsqu’il s’agit de choisir une source d’énergie pour notre consommation quotidienne, il est crucial de bien comprendre les distinctions entre énergie renouvelable, décarbonée et bas carbone. Chacune de ces expressions a ses propres implications qui influencent non seulement notre empreinte environnementale, mais également les choix politiques et industriels.

Un premier témoin, un énergéticien engagé, explique : « L’énergie renouvelable est souvent privilégiée car elle provient de sources comme le soleil, le vent ou l’eau, qui sont inépuisables à l’échelle humaine. En revanche, une énergie décarbonée comme l’énergie nucléaire ne s’inscrit pas dans cette catégorie car elle repose sur des ressources non renouvelables, même si elle ne produit pas de dioxyde de carbone lors de son fonctionnement. »

De son côté, une militante écologiste souligne l’importance de ces distinctions : « Comprendre cette hiérarchie entre les types d’énergie est essentiel pour orienter nos choix vers un avenir durable. Par exemple, une énergie considérée comme bas carbone peut toujours émettre des gaz à effet de serre, mais elle le fait à des niveaux beaucoup plus faibles que les énergies fossiles. »

Un chercheur dans le domaine de l’énergie partage également son point de vue : « Les discussions sur l’énergie décarbonée doivent s’accompagner d’une approche critique. Parfois, des sources d’énergie jugées décarbonées peuvent avoir des impacts environnementaux significatifs en raison des ressources nécessaires à leur extraction ou à leur mise en place. »

Finalement, un représentant d’une ONG rappelle : « La biomasse est un exemple intéressant. Elle est renouvelable tant que son rythme de production est équilibré avec la consommation. Mais il est également crucial de comprendre que sa combustion produit du CO2, bien qu’elle soit compensée par la captation de carbone durant sa croissance. Tout cela démontre combien il est important d’être conscient des implications réelles de nos choix énergétiques. »