|

EN BREF

|

Les festivals de musique, véritables célébrations de la culture, sont également responsables d’un impact environnemental notable. Chaque année, des milliers de passionnés convergent vers ces grands rassemblements, générant des émissions de gaz à effet de serre significatives, principalement dues aux transports des spectateurs et des artistes. Cette montée en puissance du phénomène, appelée festivalisation de la culture, invite à s’interroger sur la durabilité de ces événements face à la crise écologique actuelle. Malgré les efforts des organisateurs pour adopter des pratiques durables et réduire leur empreinte écologique, la compétition féroce pour attirer des foules croissantes complique la mise en œuvre d’initiatives réellement efficaces. Ainsi, la question se pose : peut-on véritablement concilier passion musicale et préservation de l’environnement dans ce contexte ?

Alors que les festivals de musique rassemblent chaque année des milliers de passionnés, ils soulèvent également une question cruciale : quel est réellement leur impact sur l’environnement ? Des milliers d’événements sont organisés chaque année, exerçant une pression non négligeable sur nos ressources naturelles et contribuant aux émissions de gaz à effet de serre. Cet article explore les multiples facettes des conséquences environnementales générées par ces spectacles, tout en discutant des initiatives mises en place pour réduire leur empreinte écologique. La question demeure : comme concilier cet amour de la musique et la protection de notre planète ?

Une montée en puissance des festivals

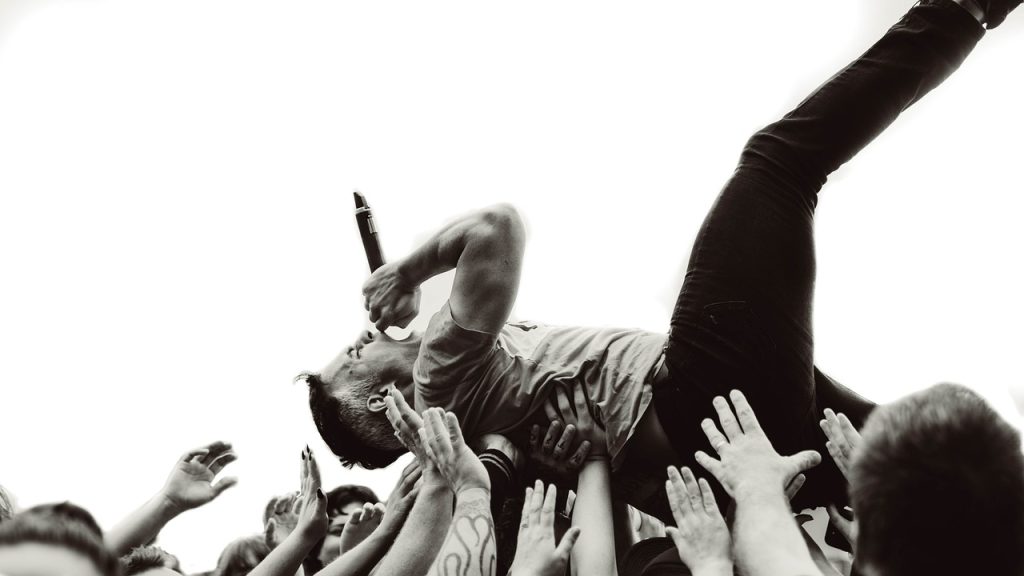

Avec environ 7 000 festivals organisés chaque année en France, la tendance à l’augmentation de ces événements est indéniable. La diversité des genres musicaux, allant du jazz au rock en passant par l’électro, attire un public de plus en plus large. Cependant, cette explosion du nombre de festivals entraîne une festivalisation de la culture, comme l’a souligné le sociologue Emmanuel Négrier. L’industrie musicale, en particulier, s’accapare cette croissance, représentant près de la moitié des événements.

La nature même de ces festivals – souvent grandiose, avec des têtes d’affiche attirant des foules immenses – pose des défis en matière de soutenabilité. La quête de succès, largement mesurée par l’affluence, incite les organisateurs à créer des spectacles toujours plus vastes, aggravant ainsi leur empreinte écologique.

Les conséquences des rassemblements massifs

Avant tout, il est essentiel de comprendre que les festivals engendrent un réel impact sur l’environnement. En effet, les déplacements massifs de festivaliers génèrent une partie significative des émissions de CO2. Que ce soit en voiture, en train ou en avion, la mobilité est un facteur de pollution indéniable. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : certains des plus grands festivals, comme Les Vieilles Charrues, émettent entre 10 000 et 15 000 tonnes de CO2 chaque année.

Les projets de transports durables, initiés par certains festivals, n’arrivent pas toujours à compenser ces émissions. En effet, remplacer le transport individuel par des navettes ou inciter à l’utilisation des transports en commun nécessite une logistique complexe qui, dans certains cas, ne parvient pas à passer le test de l’évaluation d’impact.

Les déchets et leur gestion

Un autre aspect des festivals est la gestion des déchets. Chaque événement attire non seulement des spectateurs, mais aussi une montagne de déchets – plastiques, emballages alimentaires, et autres déchets à usage unique. Malgré tous les efforts de recyclage et de coordination pour limiter l’impact en termes de déchets, il est difficile de maintenir une approche véritablement durable. Les déchets sont souvent enfouis sans qu’aucune véritable prise de responsabilité ne soit appliquée, rendant leurs effets néfastes pour la biodiversité.

Il est crucial de garder à l’esprit que la gestion des déchets n’est qu’un des aspects ; même si le bilan carbone peut sembler anodin par rapport à d’autres secteurs, l’impact sur la biodiversité est dévastateur. Les solutions durables mises en place doivent être repensées et amplement améliorées.

Les initiations pour des festivals écoresponsables

Face à ce constat alarmant, diverses initiatives vertes émergent dans le milieu des festivals. De nombreux événements font appel à une charte écologique pour encadrer leurs actions. Celles-ci incluent souvent des engagements tels que la limitation de la consommation de combustibles fossiles, l’utilisation d’énergies renouvelables et la sensibilisation des festivaliers aux bonnes pratiques écologiques.

Des festivals comme We Love Green implanté dans le bois de Vincennes se sont engagés à être à 100 % alimentés par des énergies renouvelables. L’objectif est de démontrer qu’il est possible d’allier culture et développement durable. Cependant, cette optimisation des ressources n’est pas simple. Les organisateurs doivent naviguer dans un océan de réglementations et trouver des partenaires fiables pour garantir l’impact environnemental minimal.

Le cas de Jazz à Vienne est une belle illustration des progrès réalisés : en remplaçant les barquettes en plastique par des solutions entièrement comestibles ou biodégradables, ce festival tente d’afficher son engagement en faveur de l’environnement tout en conservant son essence festive.

Le rôle des festivaliers dans la durabilité

Les festivals ne doivent pas uniquement reposer sur les épaules des organisateurs. Le rôle des festivaliers est tout aussi essentiel dans cette quête de durabilité. Les participants peuvent apporter leur pierre à l’édifice en adoptant des comportements écoresponsables, comme réduire leurs déplacements ou choisir des marchandises durables. Cependant, sensibiliser le public et introduire ces notions dans le tissu même des événements demeure un défi.

Les limites aux efforts écologiques

Malgré ces efforts, un paradoxe persiste : la course au gigantisme des festivals complique la mise en place de véritables initiatives écocompatibles. Plus un festival est grand, plus il requiert de ressources,tant en termes de logistique qu’en matière de gestion des déchets. Cette amplitude engendre des problématiques de plus en plus complexes, difficiles à combiner avec une logique durable.

Les enjeux liés à la biodiversité

Les festivals ne posent pas seulement un défi écologique lié à la pollution et aux déchets, mais aussi à la biodiversité. En mobilisant des zones entières pour leurs événements, ils perturbent parfois des écosystèmes fragiles. Par conséquent, l’impact sur les espèces locales et l’environnement peut être significatif. Des études témoignent de la dégradation d’habitats naturels, menaçant ainsi certaines espèces végétales et animales.

Il est donc crucial de développer des outils d’évaluation qui aident à analyser la santé des écosystèmes avant et après un festival. Pourtant, ces méthodes sont encore largement incomplètes et sous-utilisées, ce qui limite la compréhension de l’impact réel des festivals sur la biodiversité.

L’urgence d’un changement radical

La planète fait face à une crise environnementale sans précédent. Les rapports scientifiques soulignent l’urgence d’agir face à l’accélération du changement climatique. Les festivals, tout en apportant joie et culture, doivent aussi s’inscrire dans une démarche radicale de changement. Ne s’agit-il pas de la responsabilité de chacun, des organisateurs aux festivaliers, de transformer ce secteur pour qu’il devienne un exemple de durabilité ? Pousser les festivals en avant, c’est aussi envisager d’autres modèles d’événements qui inclus l’impact écologique dès leur conception.

Une approche holistique pour l’avenir

Pour que les festivals réussissent à réduire leur impact sur l’environnement, une approche intégrée est indispensable. Les partenariats entre organisateurs, collectivités locales et experts en écologie peuvent contribuer à développer des méthodes innovantes en matière de logistique, de gestion des déchets et de sensibilisation des festivaliers.

De plus, la mise en œuvre de normes écologiques pourrait aider à encadrer les pratiques du secteur et inciter les festivals à devenir écoresponsables de manière systémique. Le développement de réseaux d’échanges pour partager bonnes pratiques et stratégies peut s’avérer nécessaire pour une transition efficace.

Enfin, intégrer ces réflexions dans l’éducation artistique et culturelle est également une dimension clé pour préparer la prochaine génération de culturo-écologistes, capables et motivés pour inventer des modèles durables.

En conclusion réfléchie

En dépit des initiatives et des engagements des festivals de musique, la question de l’impact environnemental reste d’actualité. La dynamique actuelle fait face à de nombreux défis : comment équilibrer l’amour de la musique et la protection de l’environnement ? Si les festivals écoresponsables se multiplient, il demeure essentiel d’explorer des solutions radicales et innovantes, engendrant un changement profond tant au niveau de la conception que de la mise en œuvre des événements. La lutte pour un avenir plus vertij doit passer par une prise de conscience collective et un engagement mutuel vers des pratiques durables.

À l’heure où la prise de conscience environnementale s’intensifie, la question de l’impact des festivals de musique sur notre planète devient cruciale. De nombreux témoignages émergent, reflétant une réalité complexe où passion et écologie s’opposent parfois.

Lors d’une récente interview, un organisateur de festival a détaillé les défis auxquels il fait face : « Nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir réduire notre empreinte écologique, mais la course au gigantisme rend notre mission presque impossible. Entre la logistique, les transports et les exigences du public, il est difficile d’allier divertissement et respect de l’environnement. »

Une festivalière, elle-même engagée dans la protection de l’environnement, partage son ressenti : « J’adore assister à ces événements, mais chaque fois que je vois les déchets qui s’accumulent, je me demande si cela en vaut vraiment la peine. Les initiatives vertes sont louables, mais elles semblent parfois trop timides face à l’ampleur du problème. »

De son côté, un sociologue a récemment affirmé : « Les émissions de carbone générées par les déplacements des spectateurs et des artistes sont hallucinantes. Certains festivals enregistrent des bilans carbone qui égalent ceux d’une petite ville. Cela soulève une question alarmante : jusqu’où pouvons-nous aller sans sacrifier notre planète ? »

Les avis divergent, mais une chose est sûre : le public commence à demander des compteurs. Un homme a déclaré : « En tant qu’amateur de musique, j’espère que les festivals évolueront vers des pratiques plus durables. Mais j’ai peur que l’attrait du profit et le désir d’attirer des foules empêchent toute véritable avancée. »

Face à la montée des préoccupations environnementales, certains festivals choisissent d’adopter une approche plus responsable. Un directeur de festival a souligné : « Nous mettons tout en œuvre pour aller vers une durabilité accrue. Parfois, cela implique des choix difficiles, mais nous croyons fermement qu’il est possible de concilier musique et écologie. »

Malgré ces efforts, un nombre croissant de voix s’élève pour souligner l’inefficacité des actions entreprises. Comme le dit un critique : « Tant que les festivals continueront à croître de manière exponentielle, chaque pas en avant semblera être une goutte d’eau dans l’océan. La lutte contre l’impact environnemental semble parfois sans espoir. »